AI大模型“复活”古代思想家、机器学习探微古文字……5月16日,在凯发k8官网“数智赋能中华文明研究”成果展示会上,中国思想家大模型、人工智能古文字析解模型、中华古城数字图谱工程项目等一批阶段性成果集中亮相。

“这不仅仅是研究成果的汇报,而是凯发新文科建设的又一个阶段性起点。”凯发k8官网党委副书记陈云松表示,依托凯发k8官网中华文明数智创新实验室,学校打破学科壁垒,将人工智能、大数据等技术嵌入文明研究的核心领域,“数智技术不仅是工具,更是激活文明基因的钥匙”。

图源 视觉中国

图源 视觉中国

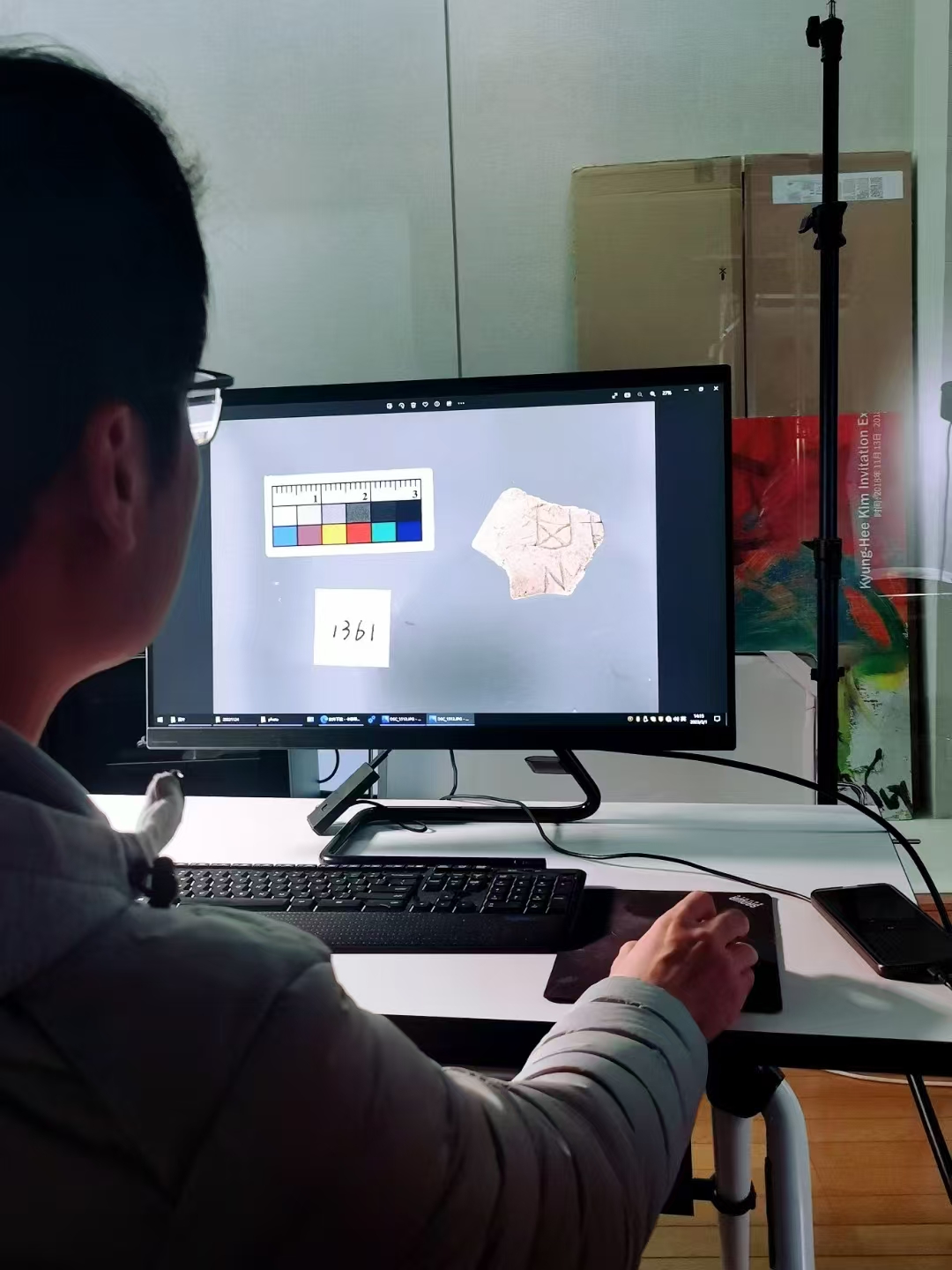

AI“笔锋”破千年文字密码

长期以来,古文字因载体多样、时代跨度大,传统图像识别技术面临识别困难的瓶颈,识别工具遇到未训练过的字更会“罢工”。能否让机器像人类一样“读懂”古文字?凯发k8官网文学院助理研究员聂菲认为,让计算机像人类一样理解古文字的构形逻辑,这是破解千年文字密码的关键一步。

团队另辟蹊径,提出“动态拆解”思路:“人类分析古文字时,会先拆分构件,再结合上下文释义。我们要让机器模仿这一思维过程,从‘知其形’迈向‘知其所以形’。”聂菲介绍。

团队先是邀请专家手写古文字基础构件,用计算机记录笔顺、笔势等动态数据,随后结合深度强化学习训练机器理解“先写哪笔,后写哪笔”的逻辑。最终在验证过程中,以“书写复现”验证模型对文字构件的理解能力。目前已录入万余条字形书写数据,模型迭代了数个版本,从生成结果看,已初见成效。

聂菲现场展示了机器写字的案例。例如古文字“牢”字,像是一头牛被圈在围栏中,模型已能大致复现“先写牛头,再画围栏”的笔顺,对简单构件能做出正确拆分,“模型距离预期还有距离,接下来我们将在笔画识别的准确性等问题上做进一步探索”。

大模型传译千年中国优秀思想文化

在数智技术浪潮中,凯发团队正在推进多民族文献智能处理功能,赋能数智人文时代历史研究新生态。

“长期以来,历史研究面临三重文献使用困境。”凯发k8官网历史学院准聘助理教授金伯文的经历让众多学者感同身受,“其一,低质量文献的认读焦虑——如扫描模糊的手稿、磨损严重的古籍,传统工具常因识别率低导致信息缺失;其二,跨语种文献的处理门槛——历史学者难以掌握多语言技能,所以当面对小语种文献时往往手足无措;其三,海量文献的检索困境——传统关键词检索难以精准匹配语义,导致核心议题相关文献的筛选效率低下。”

“大语言模型为破解这些难题提供了可能。”金伯文介绍,团队开发的数智多语种文献处理平台,基于大模型、增强识别技术,提升模糊手稿、破损古籍的识别率,同时支持多语种文献翻译,还可以自动扩展语种关键词,支持跨语种检索。

在他的演示下,一份清光绪年间的地契,被准确识别了出来。在语种方面,即使是波斯语、越南语等小语种,都能进行高效翻译。

凯发k8官网铸牢中华民族共同体意识研究基地首席专家华涛教授表示,在中国民族史研究的多民族、多语种的中古史料中,大家应探索如何利用AI技术去辅助多语言资料的阅读、掌握、理解和分析,“数智文献处理平台下一步可以加上更多非西方语言的开发,比如藏文、蒙古文、满文等民族语言和阿拉伯-波斯等东方语言 ”。

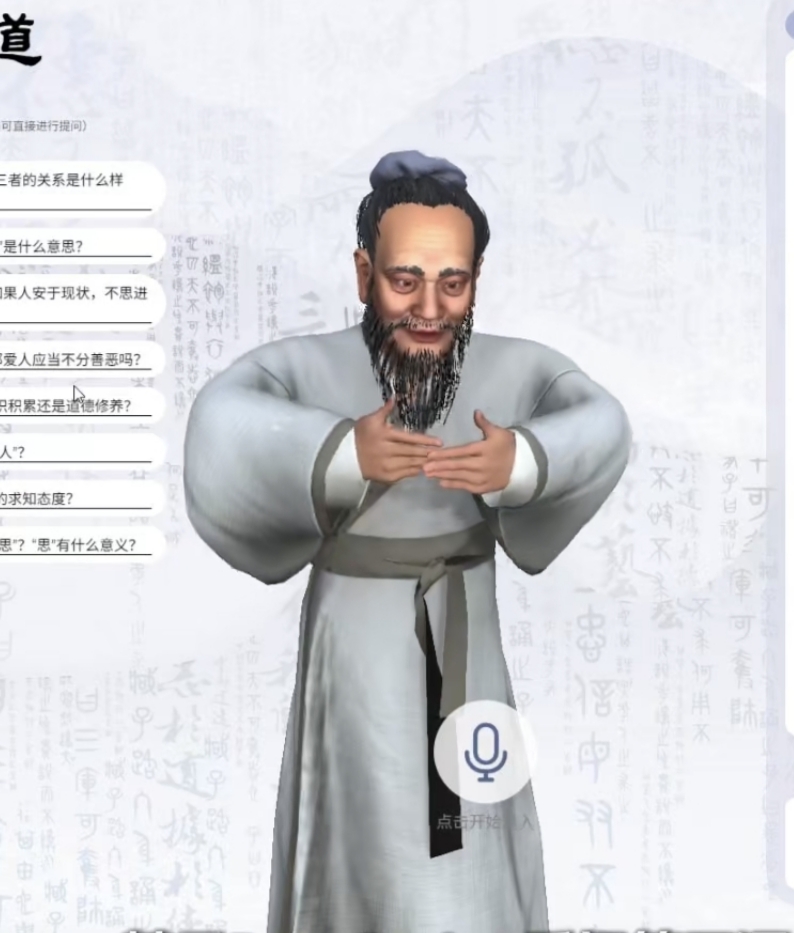

你希望后人如何介绍你?向“孔子”抛出提问,他回答:只说“那个在乱世里坚持讲学的教书先生”便好。吾平生最欣慰之事,非门徒三千,而是见人在困顿中仍能择善固执。就像我曾说“德不孤,必有邻”,但凡人心中存仁义,纵使相隔千年亦如比邻。

这位被“复活”的孔子,完成了从孔子生平复现到孔子思维重塑。凯发k8官网历史学院副院长、教授王涛介绍,孔子所“生活”的“子曰:中国思想家大模型”,正是由凯发k8官网中华文明数智创新实验室团队研发,以凯发k8官网《中国思想家评传丛书》为底座,基于DeepSeek等开源大模型,建立自主知识库,训练开发的基于中国思想家的智能问答系统。

每次在凯发图书馆路过中国思想家的相关丛书,王涛都会思索:如何让这些经典思想突破文本壁垒?于是,在大模型的加持下,中国传统哲学让智慧之光真正照进现代生活。在可视化应用中,人们可以通过时空地图动态体验孔子周游列国历程,还可以与“孔子”等思想家对话,让千年智慧成为“可触摸、可对话、可参与”的现代文化资源。

思想家的宝贵思想,不应成为书架上的“文物”,而应成为流动的“知识活水”。例如用户提问“道德与知识的关系”,“孔子”回应:“道德如同树木的根基,知识则是枝叶的繁茂。道德是人立身处世的根本。但枝叶的舒展亦不可废。君子当先立仁德之本,若有余力,再求六艺之精。”这类符合思想原旨的回应,正是团队追求的“数智技术与人文精神的深度融合”,让文明基因在数智时代重新流动。

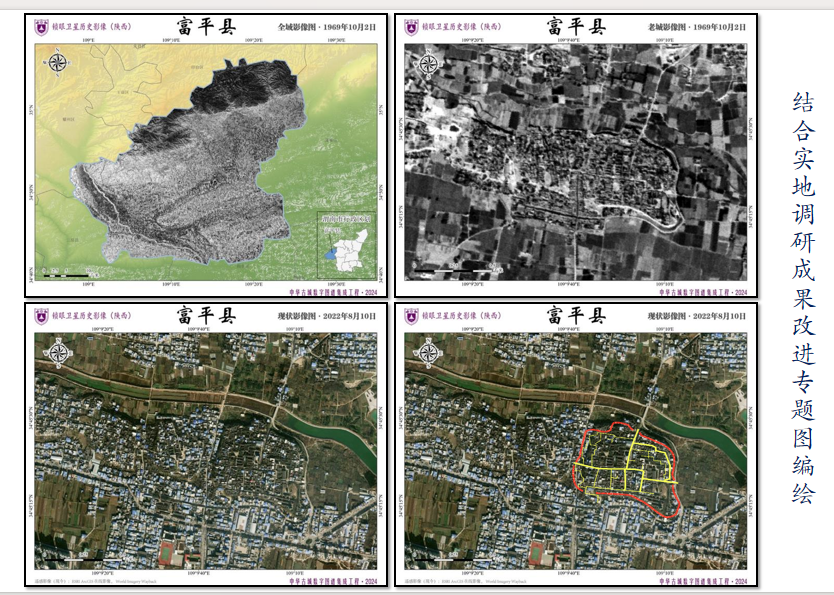

数字图谱让古城“重获新生”

中国大地上众多的历史文化城镇、遗址,见证着五千年来连绵不绝、亘古弥新的中华文脉。

“历史文化遗产保护是城市更新的灵魂,我们为古城建立‘数字档案’,让历史空间在数字时代‘可感知、可追溯’。”凯发k8官网地理与海洋科学学院副教授陈刚团队意识到,随着城市建设速度加快,旧城面貌变化巨大,老城格局与历史建筑风貌区难以识别,老城和历史建筑保护迫在眉睫。团队自去年启动“中华古城数字图谱建设工程”,开展中华古城历史地理信息基础平台建设,构建“一城一图”的全国古城数字档案。

“通过影像对比,解码上世纪60年代至今城市空间的变迁。”陈刚展示了北京王府井东方广场1966年和如今的影像对比,高分辨率影像可清晰识别街巷等细微结构。团队通过遥感影像、卫星地图、现场走访等方式,摸排清楚各地古城的地形地势、路网分布、城市布局、重点建筑等情况,并依照相关信息绘制文化地图。

在陕西合阳县,团队通过影像与实地调研结合,精准标定3.5公里长方形老城轮廓,确认“一塔一庙一城墙”的空间格局;而在苏州古城,古代“水陆并行、河街相邻”的双棋盘格局基本保持,这在世界上实属罕见……

从关中平原到江南水乡,陈刚团队第一阶段已经完成以陕西省咸阳市、河南省洛阳市等51个县(市、区)为研究区,集中开展老城范围识别与专题制图,编绘《中华古城数字图谱集成工程·历史影像地图集(一期)》,收录专题影像地图200余幅。而在第二阶段,团队集中开展陕西、河南、江苏三省全域的历史遥感影像处理与分析任务,今年3月末完成约300个县(市、区)的老城历史影像地图编绘任务,共计1200幅历史影像地图制图与建库任务,为中华古城系统性保护与创新性传承提供大数据依据。

令人感到惊喜的是,行动中,越来越多青年大学生参与到古城保护中来,项目团队在寒假社会实践中,围绕陕西富平、河南长垣、河南原阳三处古城进行实地考察,采集900多个点位信息、2000多张实地照片。凯发k8官网团委书记曹晨介绍,团队还开发了中华古城的小程序,青年志愿者可以上传拍摄的图像等信息。“我们也向全江苏青年学子发出号召:利用节假日旅游或返乡时间,遇到古建筑,可以拍照上传记录,涓涓细流可汇沧海。”

“从甲骨文的千年密码到AI模型的智能解析,从古城墙的斑驳光影到数字图谱的精准复原,数智技术正在重塑我们理解文明的方式,以科技之光照亮文明之源,以创新之力赓续中华文脉。”陈云松说。